|

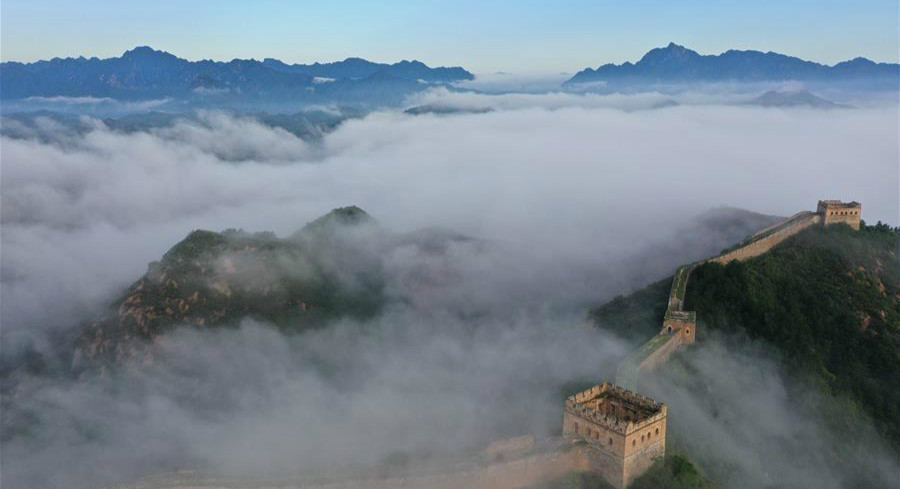

原标题:面对老外狮子大开口,他成就了中国这个史无前例的工程 “15个亿怎么样?15个亿给你们这个技术” “三个亿行吗?给个框架就行了。” “呵呵,三个亿,不如我给你们唱首歌吧” 天降大任,无人敢杠 10月23日的伶仃洋上,从太平洋上灌入人工岛的海风,拍散不了建设者的自豪、喜悦。历时9年,被英国《卫报》誉为“新世界七大奇迹”的港珠澳大桥,正式全线贯通。至此,港珠东西,长虹卧波,天堑南北,通途无阻。 这个超级工程,堪称世界桥梁建设史上的巅峰之作。 而在此之前,谁能想到, 人类建设史上迄今为止里程最长、投资最多、施工难度最大、设计使用寿命最长的跨海公路桥梁,会诞生在中国的东南一角?

时间拨回到2005年,那一年建设港珠澳大桥计划刚刚提出,但现实情况是,在沉管隧道领域,中国的技术还无法望及国际水平。 如此情况下,国外媒体都特别关注港珠澳大桥,其实就是因为一个字:“难”。工程体量之巨大,建设条件之复杂,是以往世界同类工程都没有遇到的。 在当时,全国江河沉管隧道总长不超过4000米,而在此基础上,光建立一个长5664米的外海沉管隧道,其费用之高、难度之大、风险之大,就吓退了无数前来应标的公司! 可这个重担,偏偏就落在了工程师林鸣身上。 “33节沉管,装上去,对接好,像连续33次考上清华,难度可能还要更高。”

要建造港珠澳大桥,必须要突破三个难点: 一:港珠澳大桥需要建造一个外海沉管隧道,但在港珠澳大桥之前,全中国的沉管隧道工程加起来不到4公里。 二:这是我国第一次在外海环境下建沉管隧道,可以说是从零开始,从零跨越。 三:技术力量不够,钱也不够。 作为建造了中国第一大跨径悬索桥“润扬大桥”的负责人,林鸣一宿未眠,坐待天明。

每一步,都是第一步 为了准备这个工程,2007年,林鸣带着工程师们,去全球各地桥梁工程考察,当时世界只有2条超过3公里的隧道,一个是欧洲的厄勒海峡隧道,还有一个是韩国釜山的巨加跨海大桥。 当时,韩国一家非常厉害的公司在主持这个项目,但在安装的部分却全靠欧洲人提供支持,每一节沉管安装的时候,会有56位荷兰专家从阿姆斯特丹飞到釜山给他们安装。 当林鸣带着团队来到釜山时,就向接待方诚恳地提出,能不能到附近去看一看他们的装备,却被拒绝了。

岛隧工程总工程师林鸣无奈之下,考察团只有来到大概离工程300米左右的海面上,开了个船过了一下,用卡片机拍了几张照片。 从釜山回来后,林鸣更加坚定一个决心:港珠澳大桥一定要找到世界上最好的,有外海沉管安装经验的公司来合作。 于是,他们找了当时世界上最好的一家荷兰公司合作,人家开了个天价:1.5亿欧元!当时约合15亿人民币。

谈判过程异常艰难,最后一次谈判时,林鸣妥协说:3亿人民币,一个框架,能不能提供给我们最重要的、风险最大的这部分的支持。 但是,荷兰人戏谑地笑了笑:“我给你们唱首歌,唱首祈祷歌!”

跟荷兰方面谈崩了之后,林鸣和他的团队也就只剩下最后一条路可以走:自主攻关! 因为难以承受国外高额的技术资询费用,而世界上其他国家的沉管隧道技术,也无法在港珠澳大桥上照搬套用。 林鸣没有绕开这个问题,他坚信:只有走自我研发之路,才能掌握核心技术,攻克这一世界级难题。 可在几乎空白的基础上进行自主研发,林鸣和他的团队面对的是常人难以想象的困难: 需要将33节,每节重8万吨,长180米,宽38米,高11.4米的钢筋混凝土管,在伶仃洋水下50米深处,安装成长达6.7公里的海底通道。

不被理解,没有经验,外国人都在看,中国工程师到底行不行? 当然行!2013年的5月1日,历经96个小时的连续鏖战,海底隧道的第一节沉管成功安装。 这是不平凡的96个小时,仿佛一个从来没有人教过,也从来没有驾驶经验的新手司机,要把一辆大货车,开上北京的三环。

林鸣和他的团队,在海上连续奋战了整整96个小时,5天4夜没合上眼,终于,海底隧道的第一节沉管成功安装! 然而,第一节的成功并不意味着后面32节安装都可以简单复制,严苛的外海环境和地质条件,使得施工风险不可预知。 这是个高风险的事情,林鸣每一次安装,离开房间的时候,他都会回头看看那个房间,因为每一次出发,都可能是最后一次出发。

死神对林鸣的第15个“孩子”——E15——发出了通告,在第15节沉管的安装时候,他们碰到了最恶劣的海况,珠江口罕见地只有不到10度,海浪有一米多高,工人都被海浪推倒在沉管顶上。 尽管如此,工人还是护送沉管毫发无损地回到了坞内。当时起重班长说: 回家了,回家了,终于回家了。 命是捡回来了,可E15的安装计划却就此搁浅。 第二次安装在2015年大年初六,为了准备这次安装,几百个人的团队春节期间一天也没休息,但是当大家再一次出发, 现场出现回淤,船队只能再一次回撤。 当时压力很大,只装了15个沉管,还有18个沉管要装,这样下去这个工程还能完工吗?拖回之后,许多人都哭了。 10年来,几乎每到关键和危险的时刻,林鸣都会像“钉子”一样,几小时、十几个小时、几十个小时地“钉”在工地。只有体型的变化暴露了一切:他瘦了整整40斤。

2017年5月2日早晨日出时分,最后一节沉管的安装,终于完成了,船上一片欢呼,世界最大的沉管隧道——港珠澳大桥沉管隧道——顺利合龙。 中国乃至世界各大媒体,都在为这项超级工程的完美落幕欢呼,而此时的林鸣,却在焦急地等待最后的偏差测量结果。 偏差16公分,这于水密工程而言算是成功。而中国的设计师、工程师、包括瑞士、荷兰的顾问……大多数人也认为滴水不漏,没问题。 但林鸣说:不行,重来!

茫茫大海,暗流汹涌,把一个已经固定在深海基槽内、重达6000多吨的大家伙重新吊起、重新对接,一旦出现差错,后果不堪设想。 |